組合員の70年の歩み

事業者名:飯田興業株式会社

所 属:浦和地区

当初の組合員名

飯田興業株式会社

過去の織物関係の仕事

明治16年、飯田糸三郎により、合資会社飯田織物創業。当初、埼玉双子製織(蕨

地区が主)を営んでおりました。

大正9年に蔵前高専(東京工業大学の前身)を卒業した飯田忠雄が2代目となり、広

幅織物に切り替えレインコート・マントを織り好評を得ました。

大正12年の震災後、当時英国よりの輸入品だったバーバリー地に着目し、アイデ

アルコートとして販売すると多くの人に愛用されました。そのため、輸出量も増加

しました。

昭和6年より内閣印刷局より銀行券、証券等の高級印刷に欠かせないブランケッ

ト製作に関する特別技術が認められ、昭和7年より三菱商事、三井物産を通しポプ

リンの輸出を始めました。

昭和8年の今上天皇お誕生の時には献上の栄を賜りました。

昭和12年、資本金500万円で飯田興業㈱設立。社員の福利厚生として社会保険に

加入。浦和地区では当時浦和市の次、2番の番号が付いていました。

戦時中は外国品輸入困難な際も研究を重ねブランケットを製織、国にとっては欠

くことができない軍需工場でした。また、トッパン印刷用綿布を多量に補充するよ

う要請されました。

昭和24年、豊田自動織機50台、6,375,000円、付属品750,000円。通産省より復金償

還分1,200万円割り当てられました。その後は織物業全般が厳しい状況となり、昭

和42年より刺繍レース織物に変更し、綿レース・レーヨンの女性用下着や広幅、自

動車のシート等を織っておりました。

昭和51年、忠雄の三男・飯田雄二郎が社長に就任。機械を3台から5台に増やして

増産に努めてまいりましたが、台湾・韓国から安いレースが出廻るようになり老舗

の問屋の倒産等があり、受注減となりましたため製造をやめ、平成13年には仲介販

売もやめ、明治16年の創業から120年続いた織物業を完全に撤退しました。

織物関係の仕事をしていた期間

創業明治16年より平成13年まで。

織物関連事業をやめた理由

安い外国製品が入り単価が上がることはなく、また受注量が増加することが無い

業界となり、将来性を考えると他への道を進まざるを得ませんでした。

今後の埼玉織物工業協同組合に期待すること

これからもますます組合が発展し、子供たちが昔は織物業であったことを誇りに

思い、他の地域の組合員の方々との交流・友好に、そして共に発展し感謝してもら

えるような組合であればと思います。

事業者名:株式会社トコ―

所 属:浦和地区

当初の組合員名

(有)戸張織物

過去の織物関係の仕事

①小幅織物

秋、冬・・・季節の反物

春・・・しょうぶ縮みの反物

②大幅織物

風呂敷、座布団カバー、バーバリー、敷布

織物関係の仕事をしていた期間

4代前から国鉄が終えた昭和62年頃まで。

織物関連事業をやめた理由

新たな事業展開を行うため。

印象深い出来事や思い出

※織物関連での印象深い出来事や思い出について、先代の弟より話を聞くと次のことを話していました。

<経済の動向>

「ガチャ万」と言われたのは、昭和21年頃から昭和26年頃までで、いわゆる糸偏景気の時代でした。当時は「買継屋」さんが昼間から来て、工場が終わるまで待っていました。その間、兄などと将棋をして待っていたのが、叔父は忘れられない光景だと話していました。

昭和30年代半ば頃には、過剰生産の打開策として、政府資金による織機の買上げが始まり、その後は、鳴かず飛ばずの景気となりました。

<従業員について>

女工さんは東北地方から中学校卒業と同時に住み込みで働きに来ていました。当時は、住み込み以外では採用していませんでした。

朝、6時に起床して、母屋の掃除、雑巾がけをし、それが終わると、7時頃朝食です。食事はお手伝いさんが作りました。それから8時に工場が始まります。

盆暮れには、「しきせ」として、旦那(今でいう社長)が呉服やで仕入れてきた着物の反物をプレゼントしました。これを大事に各自「行李」にしまっておき、お嫁に行くときに持って行きました。お嫁に行く時は旦那が親代わりとして、桐箪笥を持たせ、我が家からお嫁に出しました。

住み込みは昭和37年頃までで、その後は近所から通いで働きに来ていました。中には、15歳から住み込みで働いて、結婚後は近所に住み、織物工場をやめるときまで50年近くもずっと働いていた人もいました。

今後の埼玉織物工業協同組合に期待すること

先人の苦労を忘れることなく、堅実な経営を行ってもらいたい。

事業者名:金子株式会社

所 属:蕨・戸田地区

金子織物株式会社の推移

我が家は、祖父・祖母の時代、明治の終わり頃に東京葛飾の入谷で手て機ばた織しょ機っきで機はた屋やを始めました。その後大正を経て昭和2年に現在地に本格的な織物工場を建設しました。

そして当時、父の弟の叔父が織物関係の川越工業高校に学び、特に技術面が優れた人で織機の改良特許権を15件も取得していましたが、後に豊田自動織機へ特許権を売却しました。

昭和になってからワイシャツの襟や袖口に使う厚地の織物を得意としていました。

その後昭和12年に支那事変(日中戦争)が始まり軍需産業が優先される時代になり、我が家では厚物を得意としていたために帆布の製造に切り替えました。軍用のテント・兵隊の背嚢・車両のカバーなどを製造していましたので、昭和20年の終戦までは政府から特別軍需工場として、埼玉県に割り当てられた綿糸の約半分が我が工場に割り当てられて活況を呈していました。

でも敗戦間際の昭和19年には、兵器を作るために鉄製品の回収が始まり(金属回収令)、やむなく織機を解体して提供させられることになりました。

そして終戦直後は物資不足のために、何でも作れば売れる時代になり、最初は三白景気と言って、紙パルプ・繊維・砂糖などの白物が復興景気の先導役になり、さらに朝鮮戦争による特需と重なって、今では信じられないような馬鹿景気が起きました。

当時織物業界には「ガチャ万コラ千」という言葉が生まれました。これは闇相場でガチャっと織ると「1万円」儲かり、経済警察の取り締まりに遭うと「千円」の罰金が科せられても差引9,000円になることから言われた言葉です。

それから世の中が落ち着いて来て他産業が盛んになり、織物業界は人手をそちらに取られてしまいました。一方、韓国や台湾、中国などの低賃金の国々との価格競争に敗れて倒産や廃業が相次ぎました。

それでも組合の各社は、幸い首都圏に位置していたため、広い敷地を活かした他業種に転換して現在に至っております。

我が金子織物も昭和40年(1965年)に廃業し、翌年から金子株式会社と名称変更し他業種へ転換しました。

養成講座で機織りを実演

事業者名:野崎株式会社

所 属:蕨・戸田地区

当初の組合員名

野崎新一郎が当初組合員であった。

過去の織物関係の仕事

敷布、カバン地、風呂敷については意匠登録までしたものでした。これは自社が有利に展開できることを考案したものです。なお、風呂敷地はドビー機による織物です。

柔道着の刺し子の特許も取得し、さらにガーゼ手ぬぐいなども考案しました。

生産量としてはカバン地が首位を占めていました。

織物の最後の時期はガムテープの生地を織っていました。

織物関係の仕事をしていた期間

野崎新一郎から数えて3代くらい前よりやっていたようです。

昭和44年位まで織っていましたが専属工場はしばらく下請けとして続けておりました。

織物関連事業をやめた理由

日米繊維協定のあおりでしょうか。

織機の破砕の時は見ていられなかったですね。

印象深い出来事や思い出

組合として事務所の敷地だけではなく組合員の生産した反物の整理などのための工場が必要になったので敷地確保は必然でした。

組合の保野さんとの出会いは・・・・、(保野さんは誠実という言葉通りの方でした。達筆でありました)。実に良い方でした。

代表者名:平田織物工業

所 属:蕨・戸田地区

当初の組合員名

平田織物株式会社

過去の織物関係の仕事

私は昭和23年生まれのため、織物の仕事には従事していませんので子供の頃の記

憶をもとに記してみました。

昭和20年代後半に切り工場を建設し別珍、コール天を織り、畝を切っていました。

その頃、縞の風呂敷、帆布、カバン地、バーバリーと称したコート地等を織っていました。

昭和30年代は、ドビー機を導入し、紋織のシーツ、炬燵の上掛け等を織り、商品として出荷していました。自宅を改築し、平田敷布専門店としてシーツの小売りを始めました。葬儀の引き出物として大変喜ばれました。

織物関係の仕事をしていた期間

いつ頃創業したか定かではありませんが、私の曽祖父・平田鎌太郎が平田染色工場を経営していました。明治10年代は芝神戸にあったようですが、明治40年代の蕨の古地図には平田鎌太郎が記載されています。

母からの伝聞ですが、母の父・渡辺菊次郎が平田鎌太郎より染色技術を学び独立、蕨駅前に渡辺染色㈱を創業いたしました。

鎌太郎より、祖父徳三、父嘉一と引き継がれ、昭和44年頃に織物関係から撤退したようです。

印象深い出来事や思い出

私が小学生の頃、親父嘉一より「機屋の長男は川越工業高校に行くんだ」とよく言われていました。

中学1年の進学指導のときには、「第1志望は川越工業高校です」と、答えていました。

しかしながら中学3年進級前に、親父から「高校は川越工業高校でなくてもいい、普通高校から大学に進学しなさい」と言われました。東京オリンピック前です。だんだんと織物産業が構造不況になり、機屋からの撤退を考え始めた時期ではないでしょうか。

寄稿

落ち着いた宿場町 蕨

山岡 貞次(蕨・戸田地区保護司会)

蕨市は面積5.1㎢、人口約7万人と、全国で一番狭く、一番人口密度の高い市です。江戸時代から昭和の中頃まで機織りが盛んでした。蕨市立郷土資料館分館を訪れれば、往時を偲ぶことができますが、今の蕨は、東京のベッドタウン。

とは言え、中山道に沿った蕨は、江戸日本橋から数えて2番目の宿場町です。皇女和宮が京都から江戸に下向の際、休息された本陣跡には、本陣をイメージしたモニュメントが建てられ、併設の蕨市立歴史民俗資料館では、宿場の模様など蕨の歴史を知ることができます。

そして旧道沿いには古くからの家も見られ、その中には、私も時々立ち寄る、江戸時代から続いている鰻屋などもあります。

ところで、蕨にお城があったことをご存知ですか。城と言っても館ですが、南北朝時代に建てられ、廃城後は、徳川将軍家の鷹狩用の休憩地の「御殿」として使われました。現在は「蕨城址公園」になっています。

また、この公園には「成年式発祥の地」の記念像があります。終戦翌年の昭和21年、蕨市は成年式を開催。2年後に「成人の日」が制定され、蕨市は「成年(人)式」発祥の地となりました。

ご紹介した場所は、いずれも私の散歩コースです。このほか徳川家康以来、代々寺領20石を寄進された真言宗の三学院、川鍋暁斎記念美術館などなど。蕨市は見所いっぱいの、落ち着いた宿場町と自負していますが・・・。(平成28年12月寄稿)

事業者名:旭織物株式会社

所 属:川口地区

当初の組合員名

関口 登

過去の織物関係の仕事

<会社沿革>

明治10年、現社長の曽祖父の時代に創業され、昭和23年、株式会社機構に改組し、旧来の伝統並びに製品の信用と、さらに現在まで培われた堅実なる経営方針に基づいて運営されております。

当社製品は色と柄の変化に富んだ化合繊の織物で、インテリア製品を主体としており、技術的に時代の最先端を行っています。

当社の製品はこれ等信用のもとに、全国各デパート並びに一流量販店にて販売され、皆さんから絶大なるご愛顧をいただいております。

さらに昭和48年3月、資材生産部門として栃木県那須郡馬頭町に馬頭工場を新設、肥・飼料・土嚢製袋用生地の生産をしております。これは従来の麻袋に替わる広範な需要があり、今後ますます拡大の一途をたどることになります。

また、本社は川口市優良推薦企業となっており、職業指導員が親切に指導しております。

本社工場:敷地/ 3300㎡、建物/ 1200㎡、主要設備/広幅ジャガードまたはドビー付両側4丁杼、片側4丁杼織機31台、整経機2台、撚糸機2台、自動管巻機

馬頭工場:敷地/ 4528㎡、建物/ 856㎡、主要設備/ TSⅡ型遠州レピア織機24台、SB-V型製経機・噴霧器

主要販売先:丸紅㈱ 豊島㈱ 藤本産業㈱ 信仰本社㈱

主要仕入れ先:丸紅㈱ 藤本産業㈱ 三葵㈱

以上は昭和49年当時の会社概要であります。

織物関係の仕事をしていた期間

明治10年、初代関口八五郎により関口織物工場を操業。その後、現旭織物株式会社設立。

昭和23年8月31日 本社所在地 埼玉県川口市大字根岸2960番地

織物関連事業をやめた理由

日米繊維協定により外国製品に押されたことが原因でしょうか。

印象深い出来事や思い出

イッセイミヤケ、ヨーガンレール(スウェーデン人デザイナー)などのデザインに

よる服地やストールの製造。

代表者名:飯塚 司

所 属:川口地区

1.当初の組合員名

飯塚 修

2.過去の織物関係の仕事

我が飯塚家は明治の初期に飯塚清太郎という偉人が織物を始めたと聞きます。その子供に飯塚志さという次女がおり、ここに斉藤家より宗十郎という男が婿に入ります。

飯塚織物合名会社が先先代の織物の始まりであります。

戦後は織物はやめて昭和33年に再稼働しました。

昭和49年に家業としてやっていた兄が急逝したために吾輩がいやいや継ぐ羽目になったのですが、昭和

51年に統制とやらで織機の買い上げ等々でどうしてもやめなければならなく廃業となりました。

<祖父について>

川口の前川に斉藤という織物業を営む大家の次男として生まれ、明治の中頃、同じ織物を営む飯塚織物合名会社に婿として入り、飯塚姓を名乗ります。その次男として私の父、昭が生まれました。飯塚織物合名会社の分家として前川で事業を興したのが織物の始まりであります。

<母について>

浦和に浅尾利吉という私の母方の祖父がおります。母の姉妹は4人と聞きます。次女の芳乃、三女の登美子。この二人は共に織物業にお嫁入りします。蕨の小山家と川口の飯塚家であります。

今、設立70周年の記念誌を制作する担当者として、古い議事録や資料を1枚ずつめくっては読んでみて設立当初のことが少しずつ分かってきました。

設立時の埼玉織物工業協同組合では、吾輩の母方のおじいさまの名前がよく出てきます。それを見て、この70周年記念事業の記念誌編纂はどうしても私の役割であると痛感しています。

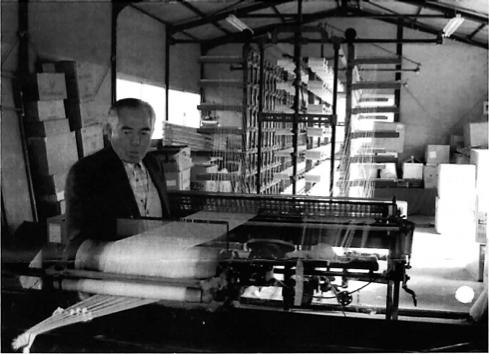

浅尾利吉翁の晩年の写真が出てきました。これは生家の南側にある玄関(事務所)の隣で写したものと考えます。時代は昭和30年代後半です。次の世代に事実として継承するために、これをあえて掲載いたします。

家族そろっての写真は浅尾家の長男と三男の家族ですね。小さな男の子は吾輩の従弟で同い年です。かわいい女の子も従妹たちです。

ここでの機屋としての生計は昭和30年前半で廃業していました。浅尾の名字を継承していた息子たちはそれぞれ別の商売をし、機屋からは遠ざかってしまいましたが、吾輩の母親のすぐ下の叔父様は川口前川にて昭和50年代まで機屋を経営していました。

現在では㈱浅尾として柔道着や剣道着を製造販売しており、世界的に活躍している柔道家に製品を販売しているようです。今もこの企業は従妹たちが経営しています。このことは吾輩にとって大変うれしいことと自慢できます。

浅尾という名前がいつまでも続くことを望み先代の偉大さを感じます。

3.織物関係の仕事をしていた期間

先代より昭和51年4月まで(途中昭和20年頃から33年までブランクがあります)。

4.織物関連事業をやめた理由

国の政策(日米繊維協定)により織物関連は外国製品を輸入に頼る時代になったため。

印象深い出来事や思い出

ラムザ都市開発のラムザタワー建立以来、埼玉織物工業協同組合はあっという間に資産が増え、以来毎年研修旅行という名のもとに素敵な旅行に連れて行ってくれることが、機屋を受け継いで、今になってよかったなと感じます。

これを機会に次の世代へ続くことを希望します。

事業者名:榎原研織所

所 属:川口地区

過去の織物関係の仕事

①救命具を作る生地織物の製造(64番双糸ケット掛綿糸を使用する)

東洋紡績株式会社の専属基幹産業工場でした。

飯留工場(現在の埼玉紡績)、佐野神山工場、森竜織物工場の3社でした。

救命具を作っていたのが東京都中野区の日本カボック工業会社です。

②三つ綾テッキング織物製造(3本の圣糸で縞模様を出す織物)

敗戦直後日本経済復興のための輸出織物の製品である三つ綾製織用タペット取り付け製織を行いました。

製品の検査は厳しかった。綿工連の委託を受けた日本織物検査協会の検査で一反一反検査をしました(北浦和染色試験場(浦和染織指導所)にて)。

輸出産業にも、峠を越え自由経済の波が寄せて来たのです。

③厚杢という学生服の注文です。神田の巴屋洋服問屋からの注文でした。

原料は、濃淡の二本の糸を撚り合わせ一本の糸として織り込むのです。

四丁装置の織機で製織し、上々の織上がり製品で大満足されました。過去必ず横段の発生する織物と公認されたので技術を高く評価されたのです。

④風呂敷製造/統制時代税務署が怖くて恐る恐る織っていたヤミ機も堂々と織ることができましたが、今後何を作り、どこへ売るか、私には自由経済の経験がないので不安でしたが、他工場では自由経済を体験した御年輩の方がおり、切り替わりが早かった。特に鳩ケ谷には、吉田、藤波、里村さんの、中間業者がおり、糸を買い反物を売る契約が早くできたようでした。

森家は昔東京日本橋の問屋へ直売するため、何とか東京へ進出を計画したのです。

鳩ケ谷は昔から風呂敷の産地であったので風呂敷の見込み生産に入ったのです。現在の糸相場は平成28年11月現在で20番手単糸40把で7万3千円位ですが、当時40把で67万円で売った生地があり、世にいうガチャマン時代でした。

風呂敷の規格には1尺5寸巾、2尺巾、2尺4寸巾、2尺7寸巾、3尺巾、3尺5寸巾、4尺巾で各巾15反、仕掛けでも7種類で105反です。

ある日昔、森竜織物と取引のあった瀬川商店の番頭で鈴木さんが来宅、「東京浅草橋駅近くで丸善商店の称号で風呂敷問屋を経営しているが、ぜひ反物を売ってください」とのことであり、大歓迎で取引開始しました。運勢占いではないが幸運の時は運が転げ込むものです。

繊維関係業者は皆自由取引を待っていたのであろう。

数日後「丸八商店の今井です」との来客がありました。「絞り染め専門の名古屋有松絞の竹田商店と取引しているが、吉野織が欲しい」とのことでした。

竹田商店は三越、伊勢丹、名古屋松坂屋と取引き特殊商品専門店であった。

後日、人形町の丸八商店へ参上したのである。

竹田商店東京支店長さんとは連絡済みのため、即面会商談をしました。

要は反物が注文に応じられるか否かでした。相談の結果、丸八商店に最低限の備蓄をお願いすることに決定、品代は長期手形です。同時に常に在庫状況確認の必要から森竜織物人形町出張所の看板を出したのです。そして人形町出張所を拠店として販路拡張に努力しました。

なお、昔取引した森竜織物の問屋とは少々考えるところがあり取引しない方針で参上しませんでした。

以上、風呂敷製造の概要です。

織物関係の仕事をしていた期間

50年です。

織物関連事業をやめた理由

取引先問屋の社長が急死する。後継者不在のため廃業となりました。

諸般考慮の上仕事をやめることとなりました。

印象深い出来事や思い出

反物のローラー仕上げをお願いしたとき、今まで見たことのない反物であり、5色を揃えたのが魅力的であるとほめられました。またなぜ難しい「両側4丁織機」を購入したのか質問されました。そして、誰が織機を動かしているのか、そして一般女子従業員だと取り扱いは無理だろうとのことでした。

また、機料店の新井水平さんは、馬をもらったような織機で今後どうするかと心配して質問されたこともありました。

ある日私榎原宅に秩父の機屋、阿佐見又兵衛さんより電話が入り、風呂敷に関することで教えてくれとの申込みでした。彼は川越工業卒で3級上の先輩です。

秩父の山奥で2部交代で風呂敷などを織られたら当産地業者の影響は大きい、と即返答しました。埼玉紡績に新宅さんという秩父出身の大先輩がいるから指導を受けてくださいと返答しました。

数日後、秩父出身のある人が吉野織は続けて織っていますかと尋ね、様子をうかがいに来たのです。何処からか情報が洩れているのであろうと心配するようになりました。特に値崩れが怖いのです。

何とか、おとり商品の数々を作り取引先問屋にも見せながら、現在製織中の織物の永続性と値崩れを防止するより他ないと決断しました。

そして、他工場にない「織機鈴木式両側4丁24枚ドビー織機」の購入でした。

以上が榎原研織所開業の原点でした。

後日仝上織機で織った初見本数点を持って北浦和の埼玉織物(株)(呉服店)の浜崎さんと面談しました。「今後どんどん儲けさせてやるから織りなさい」とのありがたい激励の言葉でした。

後日浜崎さん、小渡社長、榎原と一献設けた席で、社長曰く、「縞作りは己が日本一、吉野作りは榎原だ」と有り難い言葉は忘れることができません。

長い取引で、注文もありがたかったですが、糸の染色は群馬県館林の山口織物に依頼するようにとの指示であり、館林までの行き帰りが大変でした。

反物の納品先は草加市の夏目加工所で古渡専属の加工所です。岩槻市の清水加工場にもお願いしたこともありました。長い古渡商店との取引でしたが、突然社長が急死し、後継者不在のため廃業となってしまいました。

本当に残念でした。当然我が研織所にも影響し、廃業することになりました。

事業者名:柳田織布株式会社

所 属:川口地区

当初の組合員名

柳田織布株式会社

過去の織物関係の仕事

明治6年創業。大正から昭和の初め頃までは綿織物を専業とし、服の裏地を、戦時中は軍から麻を分けてもらい、海軍の服地を生産していました。昭和32年頃からは建築関係の資材を生産するようになりました。防水用下地布を中心とした商売で、廃業時まで継続されておりました。

文章も上手くないことから、当社が紹介されている松井一郎著『地域百年企業 企業永続の研究』(平成10年10月、公人の友社刊)と「読売新聞掲載記事(平成17年(2005年)2月11日(金))」の2点のコピーを添付させていただきます。また、新聞記事掲載の写真(叔父 柳田博祥)と昭和32年頃の社員旅行の写真のコピーを同封いたします。また、何かお役に立つことがあれば、ご指示いただければ幸いに存じます。

父(柳田祐助)も平成27年(2015年)8月に亡くなりましたが、私も川口地区の組合員の皆様に大変お世話になっております。

今後も何かとお世話になりますが、宜しくお願い申し上げます。

*以下、 松井一郎著『地域百年企業 企業永続の研究』より抜粋し、柳田織布㈱の歴史をまとめました(編集部注)。

〈柳田織布㈱の歴史〉

初代:柳田仙太郎:明治6年、芝村(現在地)で木製の

手織機で創業。水田1町歩保有し、半農半織。

第2代:柳田梅助:明治40年、家業の手織機屋を継承。

第3代:柳田鷹蔵:大正末期、家業継承。銑鉄製力職機を導入し、綿織物を専業とする。女工10人位雇用、服地の裏を生産。

第4代:柳田祐助:大正15年生まれ、川越工業高校紡織科卒業。戦時招集中、家は軍から麻を分けてもらい海軍の服地を生産。

戦後の統制時代は、帝国製麻下請けで織物生産。統制が解除された昭和30年以降は畳の縁、 洋服の芯

地を織る。昭和32年頃から防水用地布などの建築関係資材を織る。

昭和36年頃が最盛期。広幅織機28台、女工20人。

35歳で社長となる。

昭和50年代にトヨタ式自動織機導入。当時女工8人。

昭和60年代、道路建設に伴い敷地が分断、工場と本社を分離、近接地に新設。

織物関係の仕事をしていた期間

平成27年(2015年)8月、父(柳田祐助)が亡くなるまで細々と営業。

織物関連事業をやめた理由

国の政策かと思われますが、通産省が関わった案件と記憶しております。織機を使用不可の状態にする(壊す)ことで、いくらかの金額が支払われたことを記憶しています(当時学生で正確な記憶ではありませんが)。

しかしながら、この後も商売は続けられておりましたので、最後は父の年齢的な理由との認識でおります。